九月的风刚吹落伊犁河谷第一片白杨叶,我就踏上了东去的列车。作为《伊犁河》杂志社派出的编辑,能入选新疆少数民族科技骨干特殊培养计划,去中央民族大学学习一年,心头沉甸甸的,是光荣,更是责任。暂别熟悉的稿纸墨香,一头扎进北京这座学术殿堂,像个刚入学的新生,心里揣着好奇,也带着归零的渴望。

中央民大的校园里,“美美与共”四个字随处可见。在这里,我不再只是埋头编稿子,新闻传播的理论像一束光,照亮了我过去许多模糊的经验。那些关于民族地区传播规律的探讨,数字出版技术的实操,全媒体运营的浪潮,一点点为我打开新世界的大门。我常常把《伊犁河》的例子带到课堂讨论里,又带着课堂上的新知,反刍着家乡那本杂志的点点滴滴,这来回之间,仿佛脚下的路更清晰了。

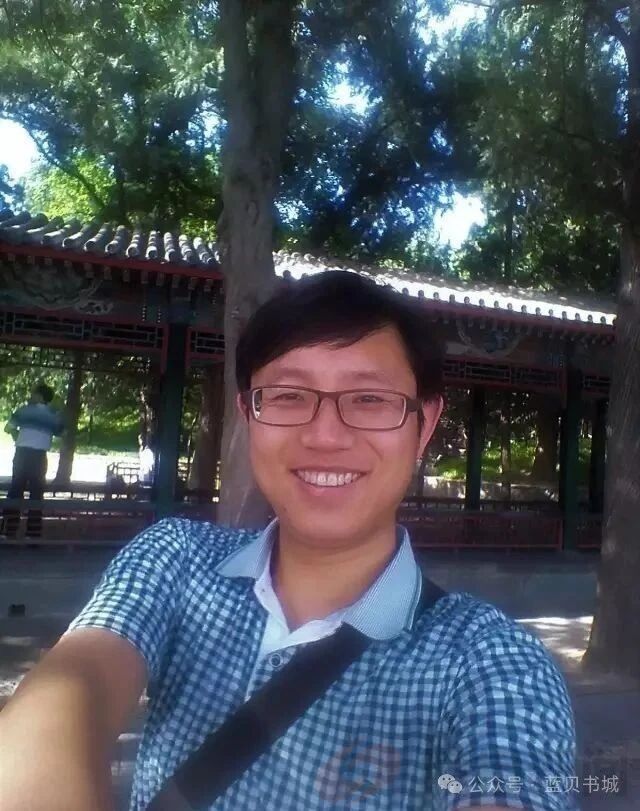

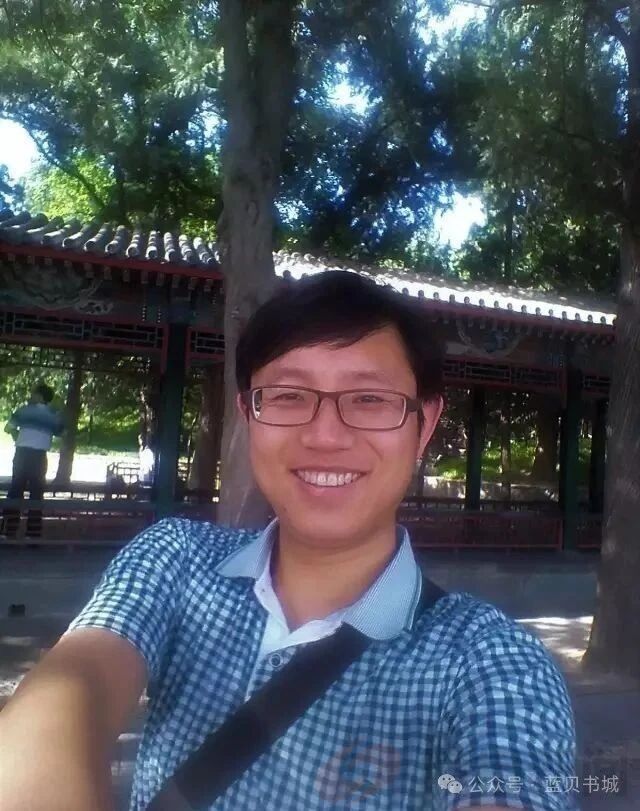

暖如春阳的赵老师

这份清晰,很大一部分源于我的导师——赵丽芳教授。她是我这一年最温暖的遇见。赵老师治学严谨,对专业要求极高,厚厚的理论书单,她总是不厌其烦地指导我啃下来。但更让我铭记的,是她那份如亲姐姐般的关怀,那份润物细无声的体贴。

北京的夏天,正午的阳光白晃晃地炙烤着大地,蝉鸣声一阵高过一阵。手机响起,是赵老师亲切的声音:“沙老师,中午有空吗?想请你来家里吃顿便饭。” 没等我回答,她又带着一丝不易察觉的斟酌,轻声补充道:“就是不知道,我们哈萨克族的姑娘,愿不愿意来汉族老师家里坐坐、吃顿午饭呀?” 这小心翼翼的询问里,满是怕我为难的顾虑。紧接着,她立刻说:“你放心,我准备做几个素净的小菜,清炒个油麦菜,弄个西兰花炒木耳,再做个鸡蛋炒木耳,主菜就弄个水煮鱼和新鲜的白灼大虾,汤嘛,煮个清爽的海带汤。其他复杂的、可能你不习惯的都不加。你看这样行吗?” 我的心瞬间被这细腻到极致的关照填满了。她不仅记得我的民族身份,更把这份尊重和体贴融入了最日常的邀请、甚至是具体的菜单里,每一句话都在替我考虑,唯恐触碰我的习俗界限。这份用心,比任何美味都更让人动容。我心头一热,立刻答应:“老师,当然愿意!谢谢您想得这么周到,太麻烦您了!”先吃瓜!”我们仨围坐在桌边,享受着西瓜的清甜,聊着天,暑气渐渐消散。刚聊了没一会儿,就听见钥匙在锁孔里转动的声音。 门开了,赵老师风尘仆仆地冲了进来,额角带着细密的汗珠,脸上是赶路的红晕,公文包还挎在肩上。“哎呀,抱歉抱歉,上午那个会拖了点时间,让你们久等了!” 她一边换鞋,一边连声道歉,语气急促但充满歉意。她放下包,一眼看到桌边的我们和西瓜,立刻摆手:“坐着!都坐着!别动!吃你们的西瓜,凉快着!我这就去做饭,很快就好!” 话音未落,她已经像一阵风似的冲进厨房,利落地系上围裙,根本没给我们任何起身帮忙的机会,仿佛厨房是她的专属战场,不容他人“侵犯”。 厨房里瞬间交响乐齐鸣。水龙头哗哗,菜刀笃笃笃地快切,炒锅滋滋作响。我们三个学生被“钉”在客厅的椅子上,只能继续享受那份冰凉的清甜,听着厨房里传来的、节奏快得像打仗似的各种声响。 油烟机也轰隆隆地加入合唱。我们一边吃着瓜,聊着学院里的趣事,一边忍不住探头望向厨房。只见赵老师的身影在里面快速移动,洗、切、焯、炒……动作麻利得让人眼花缭乱,额头的汗珠在厨房的灯光下亮晶晶地反射着光,围裙的带子随着她敏捷的动作飘飞。她偶尔会飞快地探出半个身子,语速极快地问一句“西瓜够甜吧?”或者“再忍几分钟啊!马上开饭!”,语气是轻松的,甚至带着点小兴奋,但那专注投入的神情和高效到极致的动作,让人感觉她正与时间进行一场激烈的角逐。 在我原本的印象里,赵老师是讲台上睿智渊博的学者,是办公室里严谨认真的导师,我从未想过她在厨房里竟是如此雷厉风行、不容置喙的模样。然而,当那五菜一汤——翠绿鲜亮仿佛带着露珠的清炒油麦菜、清爽可口黑白分明的西兰花炒木耳、金黄喷香引人食指大动的鸡蛋炒木耳、红亮诱人香气霸道的水煮鱼、粉嫩饱满蘸汁即食的白灼大虾,还有一盆飘着淡淡海味、清亮见底的海带汤——在令人瞠目结舌的短时间内,一样样被迅速端上餐桌,摆得满满当当、热气腾腾时,我们三个看得目瞪口呆!这简直像变魔术! “开饭啦!快坐快坐!都饿坏了吧?” 赵老师终于解下围裙,额发被汗水沾湿贴在脸颊,脸颊也因为忙碌泛着红晕,但她的眼睛亮晶晶的,脸上是满足又爽朗的笑容,仿佛所有的疲惫都在看到这一桌菜和我们期待的眼神时烟消云散了。我们四人围坐一桌,瞬间有了家的热闹。筷子还没动,惊叹和赞美已经此起彼伏:“天哪,老师您是怎么做到的?!”“这速度也太快了!”“闻着就香死了!” 赵楠和钟嫣然笑着附和:“老师这‘神厨’技能,每次看都震惊!” 我迫不及待地夹起一筷子油麦菜,入口清脆,带着锅气;尝一片水煮鱼,麻辣鲜香,鱼肉嫩滑得几乎入口即化;剥一只大虾,鲜甜弹牙,蘸点姜醋汁更是绝配;那鸡蛋炒木耳,鸡蛋蓬松香软,木耳爽脆,好吃得停不下来。每一道菜都那么家常,却又那么精准地击中味蕾。真的,好久好久没有吃到这样一桌带着滚烫锅气、充满浓浓心意、热气腾腾的家常饭菜了。老师的手艺,简直好得让人词穷!我们仨埋头苦干,吃得心满意足,赞不绝口。老师则一边招呼我们多吃,别客气,一边自己也终于坐下来,端起碗,脸上带着无比欣慰和放松的笑容,看着我们狼吞虎咽。那一刻,冰西瓜的余甜尚在,饭菜的浓香已霸占了整个感官,而心,则被一种巨大的、被无条件宠爱着的幸福感塞得满满当当,几乎要溢出来。我们三个学生,就这么心安理得地“光享受”着老师顶着烈日匆忙赶回、挥汗如雨变戏法般呈现的美味盛宴,享受着这份深厚、直接、毫无保留的关爱与温暖。在这千里之外的京城,在导师的家里,和同门一起,被这样温柔而霸道地照顾着、宠爱着,这份口福,这份福气,足以铭记一生。 这桌菜不仅彻底重塑了我对赵老师的认知——讲台上,她是引路的出色学者;工作中,她是令人信服的领导与导师;在厨房里,她更是效率惊人、技艺精湛的生活艺术家——更让我无比真切地触摸到她作为师长那深沉如家人般的温暖与无言的担当。她仿佛拥有燃烧不尽的精力与爱意,将每一个角色都演绎得如此饱满、炽热而令人动容。这份在生活烟火气中迸发出的惊人行动力、无私付出和深沉情感,比任何华丽的辞藻都更深地刻进了我的生命里。 临别前,我心头满是感激,总想表达点什么。思来想去,在北京一家不起眼的小店,我挑中了一个样式简单、价格普通的小包。它不贵重,却是我精挑细选的。我想象着老师偶尔背着它,或许能想起我这个远在边疆的学生,想起这段师生情谊。当我有些忐忑地把小包递给赵老师,说明心意时,她脸上的笑容温和依旧,却坚定地摇了摇头。她轻轻推回我的手,眼神清澈而认真:“沙老师,你的心意我领了,真的很感动。但这礼物,老师不能收。这是我对自己一直提的要求。” 她的话语很轻,却像一颗沉甸甸的种子落在我心上。那一刻,我忽然明白了更多。原来,她对学生的这份爱,是如此的纯粹和不求回报。她的付出,是源于师者的责任与爱护,从未想过要学生物质上的回馈。她的正派和自律,不仅体现在学术的高明上,更深深扎根于做人的原则里。这份拒绝,没有半分疏离,反而让我更清晰地触摸到她人格的温度与力量——那是一种在物欲之外,更恒久、更珍贵的品格。

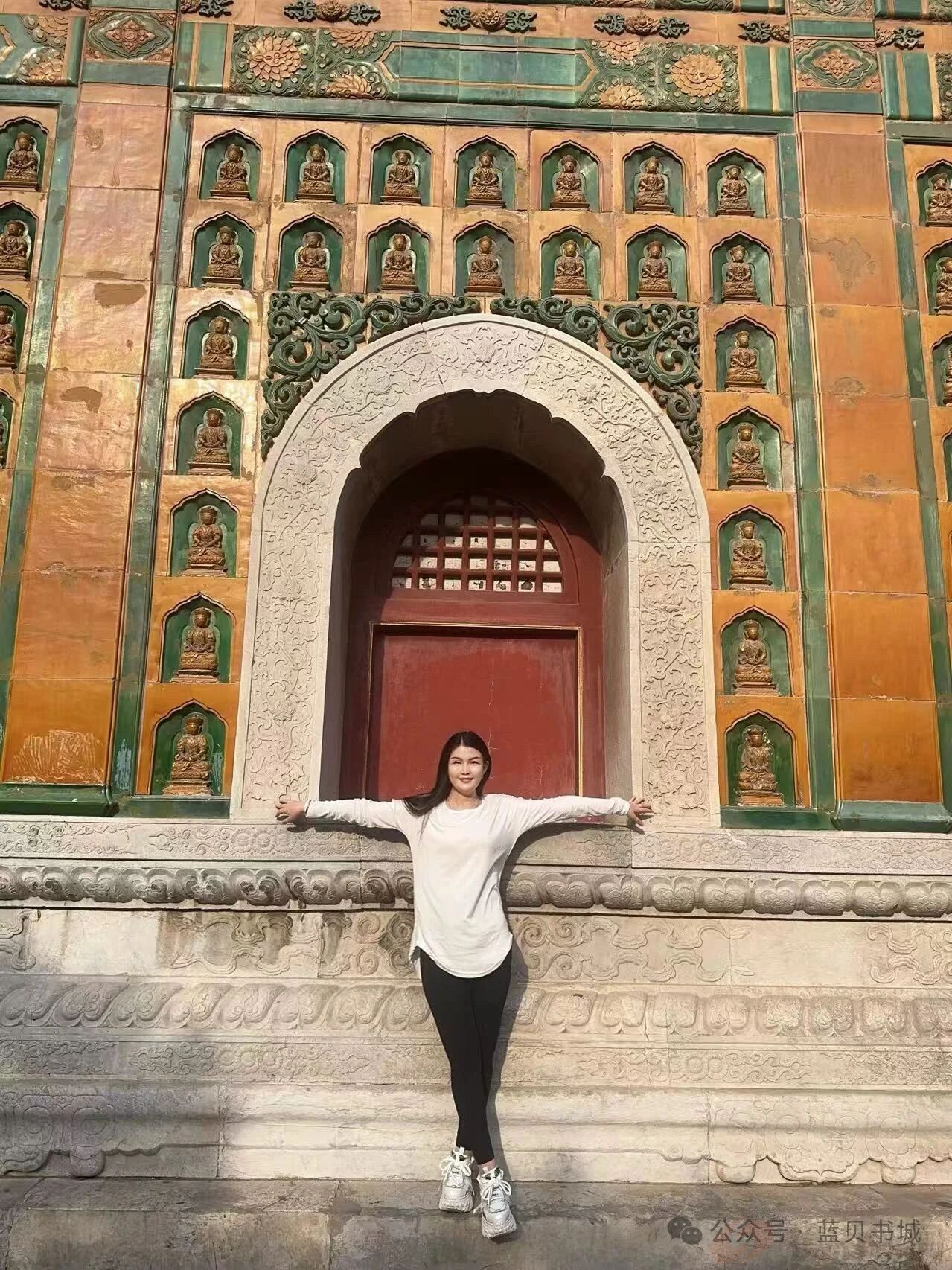

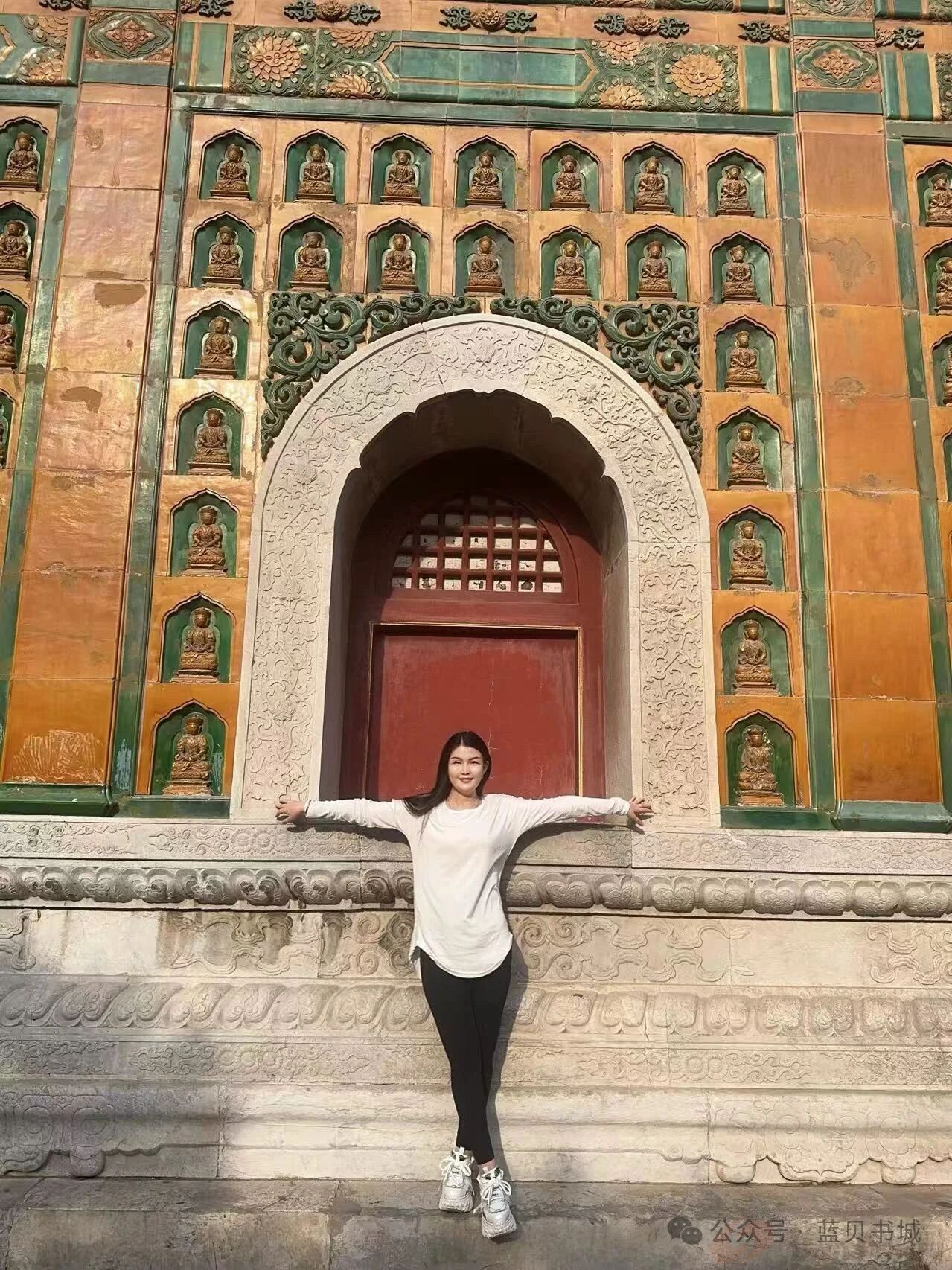

她不仅教我做学问,更像一位家人,用点点滴滴的关怀和身体力行的原则,让我在远离草原的京城,找到了坚实的依靠和家的温度,也学到了比知识更重要的东西。这份情谊和榜样的力量,早已超越了师生,是我心底最珍贵的收藏。 学习不只是课堂。学院安排的“文化浸润”,让我得以触摸这座古都的脉搏。站在故宫的红墙金瓦下,仰望天坛的苍穹,最震撼的,是登上长城的那一刻。手抚着历经千年风霜的砖石,脚下是蜿蜒的巨龙,那一刻,历史的厚重感沉甸甸地压过来。我仿佛看见无数先民的血汗与智慧,铸就了这绵延不绝的脊梁。这份坚韧与磅礴,让我对脚下这片土地承载的文明,有了全新的、刻骨的认知。 课堂之外,按照导师的安排我跟赵楠,把脚步印在了齐鲁大地上。八百公里的行程,二十多处古迹,三十个民间故事,九十六条古老谚语……在济南的泉水边,在曲阜的孔庙里,在泰山的云雾中,在青岛的海风里,那些鲜活的文化印记,连同笔记本里密密麻麻的三万字,都成了我理解“多元一体”中华文化最生动的注脚。这些见闻和感受,也悄然流淌进我的笔端,化作了几十首诗和几篇散文。 一年的时光,快得像掠过燕园的风。七百多个课时的积累,数次学术会议的洗礼,还有田野调研的所见所闻,都化作了沉甸甸的收获。它们重构了我的知识地图,让我看清了未来要走的路——如何更好地用世界的语言,讲好我们新疆的故事,讲好这片土地上各族人民共同的故事。

火车再次开动,载着我向西,驶向天山脚下的家。窗外,华北平原的灯火渐次退去。我摸着包里那条柔软的羊毛围巾,想起那个被老师温柔而坚定推回的小包,想起她清澈的眼神和那句“心意我领了”,心头是满满的感激与敬意。中央民族大学,不仅给了我知识,更给了我家人般的温暖、前行的力量,以及一位师长用行动诠释的、关于爱与原则的无价之课。这趟旅程,是一场思想的淬炼,更是一次心灵的归航。我知道,肩上担着新的使命。回去后,我要把这一年汲取的光与热,连同从老师身上感受到的那份清正与无私,都揉进《伊犁河》的墨香里,揉进我即将整理出版的诗集《山河的肋骨》中,为构筑我们共有的精神家园,添上一块属于自己的砖瓦。前方,伊犁河的水声,仿佛已隐约可闻。

沙尼亚·托克西

沙尼亚·托克西,女,哈萨克族,教育管理硕士,新疆伊犁人,伊犁州诗词学会组织部部长,2024级新疆少数民族科技人才特殊培养学员,作品见于《中国诗歌》《三角洲·名家名典》《散文选刊》《阿勒泰春光》《塔尔巴哈台》《伊犁河(汉文版)》《伊犁河(哈萨克文版)》《伊犁州党校学报》《伊犁日报》《中国诗歌网》《新文学青年》《顶端新闻》《伊犁州诗词学会》《天山诗歌》《ceter》《潇雨诗社》《墨都诗社》《长江诗社总社》《当代文学家》等纸刊和网络平台。文学作品《我的祖国母亲》在第七届“铁荷杯”全国有奖征文评选中荣获“月度优秀奖”;诗歌《爱的长跑》在第七届“铁荷杯”全国有奖征文评选中荣获“月度最佳人气奖”;诗歌《伊犁河谷的清晨(外二首)》荣获第四届“最美中国”当代诗歌散文大赛“一等奖”;散文《父爱永在》荣获第二届“向·未来”散文、诗歌大赛“二等奖”;诗歌《爱的长跑》荣获第二届“向·未来”散文、诗歌大赛“金奖”。

蓝贝书城

作者介绍:蓝贝书城——这里有阅读的角落,也有喜欢读书的作者,还有喜欢读的书籍。梦想从这里启航,让父母伴随孩子成长,亲子阅读是最快乐的时光,分享优雅、快乐、自由、未来和偶发的感想!

欢迎关注《镜相新闻》jingxiangxinwen.cn 如有侵权即删