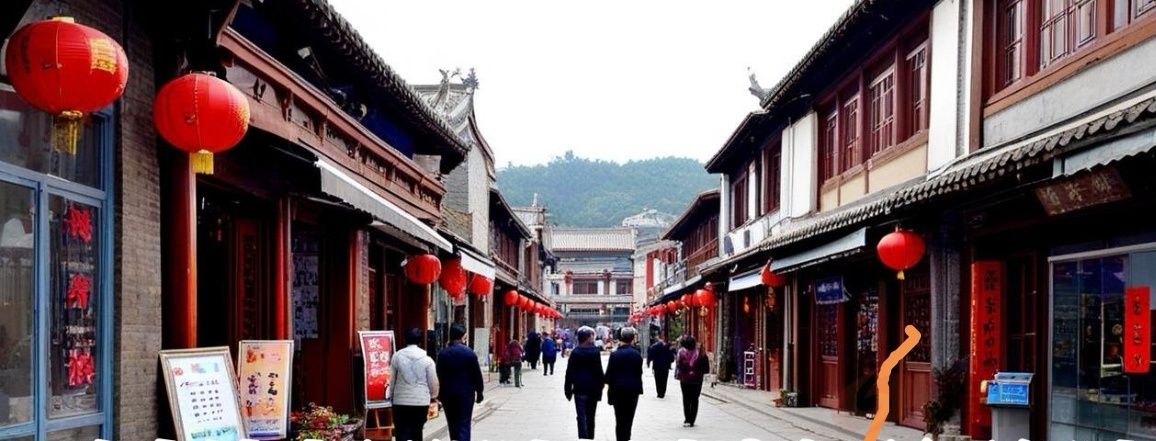

近日,洛阳市伊川县鸣皋镇鸣皋村步行街违规建房事件引发广泛关注。这一事件不仅破坏了古镇的历史风貌和商业秩序,更暴露了基层法治执行中的漏洞。从法律角度审视,此案涉及建筑审批、土地管理及公民权利等多个层面,亟需依法厘清责任,维护法治权威。

首先,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《土地管理法》,任何建筑项目必须经过合法审批程序,确保符合城乡规划和公共安全标准。鸣皋村步行街上的私搭乱建,据村民举报未获任何审批手续,已构成明显的违法行为。此类违规建筑不仅侵占公共空间,还可能引发安全隐患,如消防通道堵塞或结构不稳,损害公众利益。法律明确规定,未经批准的建筑应予以拆除,并对责任人处以行政处罚或刑事追责。然而,事件中违规施工在秋雨中“马不停蹄”,反映出执法部门的滞后与不作为,这违背了《行政强制法》中关于及时制止违法行为的义务。

其次,村民的举报行为体现了公民的监督权利,受《信访条例》和《宪法》保障。村民质疑村干部与镇、县领导“暗箱操作”,若查实,可能涉及滥用职权、受贿等刑事犯罪,依据《刑法》第三百九十七条,可追究相关人员刑事责任。事件中“权力与金钱利益在作怪”的指控,凸显了基层腐败的风险,法律必须对此零容忍,以确保公权力不被滥用。

总之,鸣皋村事件警示我们,法治建设需从纸面走向实践。政府应迅速介入调查,依法拆除违规建筑,并公开处理结果,以回应村民诉求。同时,加强基层法律宣传和监管机制,防止类似事件重演,方能真正守护社会公平与历史传承。